أطلق النار على نفسه غداة الاجتياح الإسرائيلي لبيروت 1982 ويكاد يصبح منسياً

أنطوان أبو زيد – اندبندنت

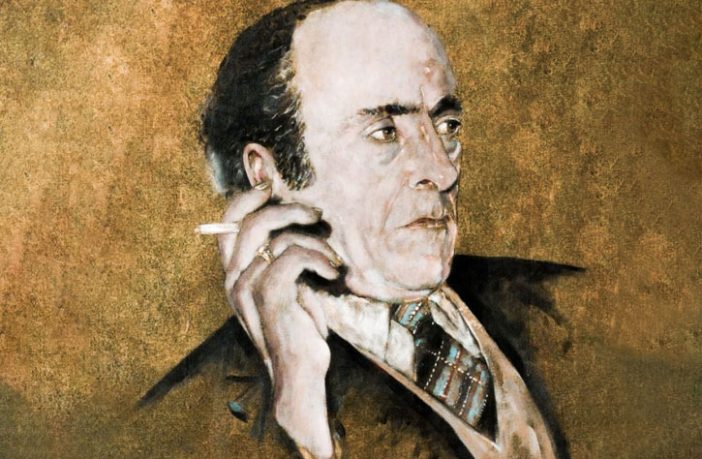

في السادس من (يونيو) حزيران، من كل عام، ولأربعين عاماً خلت بالتمام والكمال، يقف الشعر العربي الحديث، وعالم الفكر والأدب إحدى وقفاته النادرة، أمام انتحار شاعر، ترك صدى في العقول والأذهان لا يزال قوي الحضور إلى يومنا، إنه انتحار خليل حاوي بطلقة من بندقية صيد كان يحتفظ بها، دوت في أحد متفرعات شارع الحمراء في بيروت، حيث كان يقيم. وكان ذلك اليوم متزامناً مع أول اجتياح شامل “للعدو” الإسرائيلي لبنان، عام 1982، وقد بلغ العاصمة بيروت.

لن نمضي بعيداً في تخيلنا موقف حاوي من الأحداث التي تلت دخول العدو إلى بيروت، هذا إن كان هو العامل الحاسم في انتحاره، إذ ثمة كثيرون معاصرون للشاعر كانوا قد جزموا أنه بلغ حالة من العصبية أعقبت انفصاله عن خطيبته (د.أ) أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وجرّت عليه آلاماً وشعوراً بانقطاع آماله من حياة زوجية سليمة، على ما يقر به نفسه، في رسالة يقول فيها، “ذلك أني لم أقطع ما بيننا إلا بعد المعرفة اليقينية أني ما عدت أصلح للحياة المسؤولة” (ص:112، رسائل الحب والحياة). وليس لنا أن نتحرى عن صحة ما قيل عن محاولات الانتحار الست السابقة لفعل انتحاره الأخير، ما دام أن بعضاً من عواملها ذاتية محضة، وناجمة عن سلسلة من التراكمات المتعاظمة في نفس شديدة الحساسية، وذات أنفة عصية على الضبط، ومثالية تكاد تكون تطهرية، ربي عليها منذ أن كان فتى يتلقن المعرفة وقواعد السلوك والأخلاق الصارمة في مدرسة “ملكة ومرتا” الإنجيلية، يضاف إليها حزنه المقيم على وفاة أخته “أوليفيا” التي قيل له، صغيراً، إنها غادرت إلى مكان بعيد جداً، ولما كبر أعلم بوفاتها من المرض.

مكانة الشاعر

لا. ليس هذا الجانب السيري الخافي أو الظاهر من حياة حاوي ما أقصد الكلام عليه، وإنما القصد هو محاولة الإجابة عن تساؤل حول مكانة الشاعر وسط جمهوره المفترض كونه عروبياً، على صورة انتماء الشاعر وشعره، هذه المكانة المسكوت عنها، أو المسلط عليها أضواء منقوصة بعد أربعين عاماً من رحيل صاحب تجربة شعرية، أقل ما يقال فيها إنها نموذج لحلولية بين ذات مفكرة ومتألمة وبين شعر يكاد يكون خشبةً تعبيرية تؤدي فيها الذات مونودراما متواصلة، بمختلف فصولها ومشاعرها، وبلغة شعرية تستأنف ما استحدث في أواخر عصر النهضة وأوائل القرن العشرين، وتبتكر نمطاً من الخطاب الشعري هو في صلب الحداثة، من حيث التحرر من سطوة البيت الشعري التقليدي، والاندراج في قضايا العصر، مع السعي إلى تكوين مضمار خاص، أو تيار أدبي فرعي.

لم يكن خليل حاوي شاعراً منبرياً، ولا نازعاً إلى الخطابية الصارخة، نظير ما أجده لدى سليمان العيسى والأخطل الصغير وطلعت الرفاعي وسعيد عقل، وسميح القاسم، وغيرهم، على اختلاف قضاياهم الوطنية التي يرافعون عنها، وموضوعاتهم والأزمنة. ولئن كان الشاعر لم يورد كلمة “العروبة” في قصائده، فإنه نهض لنصرة قضيتها السياسية، وكاد يمضي إلى معاونة الفدائيين المصريين في صدهم العدوان الثلاثي على بلادهم، إثر تأميم قناة السويس عام 1956، لولا يقينه من هشاشة تكوينه الجسماني، ثم ألم تكن العروبة واحداً من الأسباب التي أدت إلى انفصاله عن الحزب السوري القومي، على ما نقل العارفون؟

قصيدة “الجسر”

مع ذلك، فإن السؤال الذي يطرحه محبو خليل حاوي ومقدروه هو: كيف يمكن إغفال مكانة الشاعر بين مجايليه، من مثل أدونيس، وشوقي أبي شقرا، ويوسف الخال، وصلاح عبد الصبور، وأمل دنقل، وبدر شاكر السياب، ومحمود درويش، وبلند الحيدري، وغيرهم، بحيث لا يكاد يعرف، عند الجمهور العريض سوى بأنه مؤلف قصيدة “الجسر” التي غناها مارسيل خليفة، وراجت باعتبارها أول نشيد ذي طابع ثوري عام. “يعبرون الجسر في الصبح خفافاً/ أضلعي امتدت لهم جسراً وطيداً/ من كهوف الشرق/ من مستنقع الشرق/ إلى الشرق الجديد”.

وإن صح أن الشاعر خليل حاوي كان مقلاً في شعره، بل كاد يكون حولياً، فإن قلائل يشيرون إلى أنه كان يجري تعديلات على قصائد، بل على مجموعات شعرية بعينها، بحيث تأتي أكثر ملاءمة لتصوره القريب من البرناسي للشعر، نظير ما قام به من تعديلات على طبعة عام 1957 لمجموعة “نهر الرماد”، والصادرة عام 1974، وقد صارت محررة من ثقل الأوصاف والنعوت والصيغ الجاهزة. ويصح هذا الأمر على سائر قصائده الأولى، في حين أن الأخيرة، ولا سيما “السندباد في رحلته الثامنة” و”لعازر عام 1962″، تبدت للقارئ المتنبه جداريات شعرية كبرى، وإن مقسمة مشاهد أو تواليات في نشيد تام، فقد أفرغ الشاعر فيها جماع تجربته وثقافته الفلسفية وأصالة لغته الشعرية المحملة رؤية فريدة، ميالة إلى التشاؤم من إنسانه المشرقي، بل من الحضارة الإنسانية، سواء أكانت شرقية أو غربية، وبين فيها يأسه من قيامة قريبة لذات الأمة، ممثلة في ذات الكائن المستلب الإرادة بفعل سيطرة غرائزه وحاجاته المادية القريبة عليه.

إن شعراً صادقاً حتى العظم، ومتخففاً من الشعارات السياسية أو القومية، وصادراً عن ذات شفافة، لا كذب فيها ولا مواربة، على ما قال الشاعر في إحدى رسائله (“وشعري، صدقيني يا…، هو حياة في صميم واقعها”، ص:28) إلى خطيبته، إن شعراً هذا وصفه وإن كان يصعب أن يستساغ جماهيرياً، فإنه يضع مجتمع الشعر – إن صح التعبير- وناقديه أمام مسؤولية أخلاقية وعلمية في أن يباشروا في الكشف عن معالم الفرادة في رؤية خليل حاوي الشعرية ونسيج كتابته الشعرية التي يستحيل تجاوزها، أو إغفالها. ولئن وضعه بعض النقاد في الخانة التي يستحقها من الشعر الجديد (الحر)، على حد ما قامت به الناقدة سلمى الخضراء الجيوسي، فإنها لم تتوانَ عن النظر إلى ثراء معجمه، وتواتر صوره الشعرية، وظاهرة التدوير لديه وآخرين، من منظار تقليدي أو من منظار القارئ العادي ومعاييره الجمالية المضبوطة وذات الحدود المعروفة قبلاً، فتخلص إلى أحكام سلبية وأخرى إيجابية.

سيرورة شعرية

لا نكاد نلم اليوم بمدى سيرورة شعر خليل حاوي لدى جمهوره من القراء العرب، في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، زمن ما بعد الجائحة (كورونا) وما بعد الأزمات الاقتصادية التي قلصت أضعافاً مضاعفة إمكانات القراء على حيازة الكتب، ومنها دواوين الشعر، لم يعد متاحاً سوى التذكير بأميز ما فات القراء من شعر حاوي، حفظاً للحق والجمال في تراثنا الشعري العربي الحديث. ومن تلك الميزات محمولات الرموز المسيحية والوثنية والشخصيات التراثية (السندباد، الدرويش، لعازر، الخضر، المسيح) والنماذج العليا الوثنية (الغول، الكهف، البومة، الثعلب، الحية، إلخ)، والعربية التي صقلها الشاعر على النحو الذي تصير فيه رموزاً دالة على الإنسان العربي المأزوم، والعصي على الرجاء والتخلص من موته وعقمه، على الرغم من إعجاز قيامته الفائق الطبيعة.

وعندئذٍ، هل يصير شعر خليل حاوي، البعيد عن المنبرية والخطابية، والمدون لتجربة الذات الوجدانية والغنائية المشبعة بالفكر والرؤى الفلسفية المضمرة، هل يصير شعبياً، فيزداد قراؤه ودارسوه على امتداد العالم العربي الذي وهبه صوته وذوب له كل مثالاته شعراً “يبرر وجودي وتحملي لشقاء الوجود” (ص:122) على حد قوله؟

في ذكرى الشاعر الأربعين، يستحضر العالم العربي وقراء الشعر العربي الحديث، قصائد وأناشيد كانت لا تزال عصارة نفس توّاقة إلى المثال، في الحب، والوطن، والأمة، والعلاقات البشرية، والإيمان، وقوة الأجيال الجديدة، فإذا الحياة والوقائع تسقطها تباعاً من عليائها، فتنهدم معها أركان الروح، وتسقط في الانتحار، ولكن الروح هذه، وقد شارفت على الانهدام، تركت لنا علامات باهرة على كرامتها السامقة وجمالها المقيم. هي روح الشاعر خليل حاوي شعراً عصياً على الفناء.

“أترى حملت من صدق الرؤى/ ما لا تطيق؟/ خلني! ماتت بعيني/ منارات الطريق/ خلني أمضي إلى ما لست أدري/ لن تغاويني المواني النائيات/ بعضها طين محمي/ بعضها طين موات/ آه كم أحرقت في الطين المحمى/ آه كم مت مع الطين الموات” (ص:18-19، البحار والدرويش).

Follow Us: