لم يكن الفلاسفة والباحثون ليجافوا الحقيقة في شيء، حين رأوا في التجليات المختلفة للحب ما يختزل العناصر الأربعة للوجود، الماء والتراب والنار والهواء. وإذا كان الربط بين الحب والنار يتصل إلى حد بعيد بمجتمعات الرعي والصيد، حيث واءم باشلار بين النار المتولدة عن احتكاك الأجساد، وبين النار الطاهية للطرائد ونباتات الأرض، فإن الربط بين الحب وبين عنصري الماء والتراب بدا محصلةً طبيعيةً لنشوء المجتمعات الزراعية المستقرة، في وادي النيل وبلاد الرافدين، ومجتمعات أخرى مماثلة. وقد بدت النقوش والمنحوتات والنصوص المبكرة التي تركتها وراءها شعوب الشرق القديمة، كالسومريين والبابليين والكنعانيين، بمثابة تعبير رمزي عن مفهوم الحب في الشرق القديم، أو عن «طقوس الجنس المقدس»، وفق تعبير صموئيل كريمر. فقد ذهب كريمر إلى القول بأن الاقتران بإلهة الخصب «إنانا» كان الهدف الأول لملوك سومر، الذين كانوا يتوقون إلى مضاعفة المحاصيل ودفع الزرع إلى النمو.

ووفق الأساطير القديمة لم تكن «إنانا» متحمسة للاقتران بـ«ديموزي»، بل كانت تؤثر بحماس العيش في كنف الفلاح الذي يطعمها الثمار. إلا أن إصرار أخيها «أوتو»، إله الشمس، على زواجها من صديقه الراعي، فضلاً عن رغبة الفلاح المسالم في الانسحاب من المواجهة تجنباً للعنف الدموي، هما اللذان أخذا الأمور نحو نهاية مغايرة. ومن يتتبع النصوص القديمة المنسوبة إلى شعراء سومر، ممن نظموا القصائد والأهازيج احتفاءً بالزواج الإلهي، لا بد أن يلحظ التناظر الرمزي بين طقسي الحب والخصب، حيث صورة الرجل الماء، أو الزارع، تقابلها صورة المرأة التراب والأرض الولود. وهكذا تهتف «إنانا» بـ«ديموزي»:

يا زوجي

المخزن الكبير والإصطبل المبارك

أنا إنانا، سوف أحافظ عليه من أجلك

سوف أحرس «بيت الحياة» الذي لك

ومكان العجائب المشع في البلاد

وأغلب الظن أن قصة إنانا وديموزي كانت الأسطورة المؤسسة لثنائيات العشق المماثلة التي ابتكرتها مخيلات الشعوب القديمة من حاجتها إلى الخصب والنماء، فتقمصت إنانا أسماء عشتار وعشتروت وفينوس وأفروديت وإيزيس، فيما تقمص ديموزي أسماء تموز وأدونيس وأوزيريس، الذي رأى جيرار دو نيرفال في انبعاثه من الموت ما وثّق صلة المصريين بالماء العذب، وبنهرهم العظيم على وجه الخصوص. وقد بدا واضحاً أن موت تموز مقتولاً بأنياب الخنزير البري، ومن ثم تمكُّن عشتار، بعد نزولها إلى العالم السفلي، من إقناع الآلهة بإحيائه لشهور ستة من السنة، هو المعادل الرمزي لانطفاء الحياة في فصلي الخريف والشتاء، وعودتها في الربيع والصيف محملةً بأشهى الثمار والمواسم. وإذ يذهب جيمس فريزر في كتابه «الغصن الذهبي» إلى القول بأن اسم تموز البابلي يعني الابن الحق للمياه العميقة، يرى في المراثي البابلية التي أعقبت موته، تأكيداً لهذا المعنى، حيث يتحول رثاؤه إلى رثاء للطبيعة نفسها، كما في هذه الأبيات:

طرفاه في الجنينة لم يسقها الماء

ولم تزهر بالنور قمتها في الحقول

صفصافةٌ تمزقت جذورها

فلم تسعد بالمياه الجارية

وقد توقف فريدريك هيغل ملياً عند الطبيعة الجسدية البحتة للعلاقة بين العاشقين في العصور القديمة. وإذ ينفي وجود الحب الرومانسي عند القدماء، يبرهن على صحة فرضيته بشعر سافو الذي «يُظهر الغليان الشهواني للدماء الفائرة»، وبتماثيل فينوس التي «ينقصها التعبير عن الإحساس الداخلي». على أن ذلك لا يعني خلو العلاقات القديمة من البعد العاطفي والروحي، بل يعني تعذر الفصل بين ما هو جسدي وما هو روحي في المجتمعات الزراعية الأولى، حيث الحاجة ماسة إلى التناسل وحفظ النوع، وحيث يأخذ الحب أبعاداً عملية ووظيفية، تماماً كما هو حال الشعر والفن في الأزمنة الأولى. والواقع أن بين الأساطير الإغريقية ما يكشف عن إعلاء لا متناهٍ للحب الروحي، وعن ربط وثيق بين الحب وانعكاساته الإبداعية، كما في أسطورة أورفيوس، الذي حوّل عشقه لأوريدبس إلى موسيقى فاتنة تدفع الكائنات برمتها إلى الانتشاء.

كما تكشف قصيدة «نشيد الأناشيد» المنسوبة إلى النبي سليمان، التي يرجح البعض أن العبرانيين استقوا مناخاتها وأسلوبها من النصوص السومرية القديمة أثناء مرحلة السبي البابلي، عن تحول دراماتيكي في طبيعة الحب لدى الأقدمين، حيث الوله العاطفي والروحي هو الوجه الآخر للشغف الجسدي الشهواني. وإذ يقر أنسي الحاج بالتباس هوية النشيد وتعدد مصادره، يشير في تقديمه له إلى طبيعته المسرحية المركبة، التي تعكسها الأصوات الثلاثة للعاشق والعاشقة والجوقة، لافتاً بالمقابل إلى تبادلٍ للأدوار بين الرجل والمرأة، «فسليمان هو الخصب، وخليلته هي الخصب أيضاً. كلاهما الذكر والأنثى، وإله الخصب وعبده، والسجال شهوة إلى الوصول والذوبان في الآخر». وبهذا يمكن للرجل أن ينشد:

قومي يا خليلتي يا جميلتي وتعالي

فإن الشتاء قد مضى والمطر مرّ وزال

الزهور ظهرت في الأرض

والتينة أخرجت فجّها والكروم أزهرتْ

ويمكن للمرأة أن ترنّم:

أنا لحبيبي وأشواقه إلي

تعال يا حبيبي لنخرج إلى الصحراء

وننظر هل أفرخ الكرْم وهل نوّر الرمان

وهناك أبذل لك حبي

ولم تختلف العلاقة بين الرجل والمرأة في الديانات التوحيدية الثلاث، عما كانت عليه الحال في الأساطير والنصوص القديمة، حيث تكاد العلاقة بين الطرفين تنحصر برابطة الزواج الشرعي التي يكون التناسل وحفظ النوع غايتها الأهم. ففي الجانب الذي يربط الحب بالخصب، ليس ثمة من فارق كبير بين الآية القرآنية «نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم»، وبين النصوص السومرية التي تؤكد على الربط بين الفعل الجنسي وحراثة الأرض. وهو ما استمرت تردداته اللاحقة في الشعر العربي، حيث تردّ امرأة أبي حمزة الضبي، الذي لامها على عدم إنجاب البنين، بالقول:

ما لأبي حمزةَ لا يأتينا يظلُّ في البيت الذي يلينا

غضبان أنْ لا نلد البنينا تالله ما ذاك في أيدينا

ونحن كالزرع لزارعينا نُنبت ما قد زرعوهُ فينا

ولم تغب ثنائية عشتار وتموز عن بال الشعراء العرب المحدثين، بل استطاعت صورة الأخير عائداً من الموت، أن تحتل موقع القلب من الحداثة الشعرية العربية. وعن المعادلة المزدوجة للخصوبة تقول فدوى طوقان:

هذه الأرض امرأة

في الأخاديد وفي الأرحام سرّ الخصب واحدْ

ومع ذلك فإن الأمور لم تكن دائماً على هذا النحو. إذ ثمة في الشعر العربي تبدّل في المعادلة، بحيث تكتسب المرأة بفعل الترحل الدائم والجغرافيا الرملية الملتهبة، ملامح الماء وأدواره ومزاياه، وينقلب الرجل إلى صحراء من العطش والخوف والتيه. وهو ما يفسر استهلال الشعراء الجاهليين لقصائدهم بذكر المرأة، بوصفها رمزاً للجمال والطمأنينة والحدب، سواء كانت زوجة أو ابنةً أو أختاً أو حبيبةً.

وقد يجد الوجه المائي للأنوثة تجلياته المثلى في تجارب الحب العذري على نحو خاص. فإذ يغيب البعد الجسدي والتناسلي عن مسرح العشق، وتنحصر العلاقة ببعض الملامسات، تنتفي الصورة النمطية للرجل المطر الذي يخصب المرأة الأرض، لتصبح الأنثى المعشوقة هي الماء الذي يعصم الرجل من الذبول. وهو ما يجد ترجمته الأبلغ في قول المجنون، أو أبي صخر الهذلي في رواية أخرى:

تكاد يدي تندى إذا ما لمستُها

وينبت في أطرافها الورق الخضرُ

ولا يحتاج ابن الأعرابي إلى ملامسة حبيبته، بل يكتفي بالإنصات إلى صوتها وحلاوة حديثها لكي يتخفف من قحط سنواته المزمن، فيقول:

وحديثها كالقَطْر يسمعه

راعي سنينَ تتابعتْ جدبا

أما جميل بن معمر فيجد في ريق حبيبته المترع بالعذوبة، ما يرد عنه غائلة الوحشة والعطش الدهري، فيهتف ببثينة:

ألم تعلمي يا عذبة الريق أنني

أظلّ إذا لم ألقَ وجهكِ صاديا

على أن العلاقة بين الحب والماء لم تأخذ الدلالة نفسها لدى أمم الأرض المختلفة. فإذا كانت حاجة الشعوب التي تسكن الصحارى ومناطق الجنوب إلى الخصب، هي التي تقف وراء صورة الآخر منعكسة في الماء المعشوق، فإن الماء في الغرب ومناطق الشمال لا يكتسب الدلالة نفسها، لأن الشعوب هناك لا تعاني من ندرة المطر، بل من هطوله الدائم ووفرته المفرطة. ومع ذلك فإن الماء الذي يفقد سحره، كوجهٍ محلومٍ به، أو كمنقذ من العطش المحسوس، لن يكف عن اختراع وظائفه الأخرى على أرض الواقع، أو في مخيلات الشعراء والفنانين. فهو يملك أن يسيل بلا انقطاع كدموع منهمرة من مآقي العشاق المتباعدة مسالكهم. وهو، جارياً في ساقية أو نهر، يتحول إلى عدّاد لذاكرة العشاق مترع بالحنين وترجيعات الماضي. وهو، ساكناً في بحيرة أو بئر أو مياه راكدة، يوفر للمكتفين بعشق أنفسهم فرصة أن يروا في مراياه جمالهم النرجسي، حتى لو قادهم ذلك إلى الانتحار، أو الغوص غير الإرادي في لججه المهلكة. وهو بالمقابل الماء المغذي، الذي يبحث العشاق من خلاله عن الرجع الحليبي للأمومة الكونية، أو ذلك الذي يختزل كل ما يتوق القلب إلى بلوغه، ويرى فيه بول إيلوار «الماء الهادئ الشفاف في سكونه، والذي ينساب مثل جلد بالغ النعومة، ولا أحد يستطيع أن يجرحه».

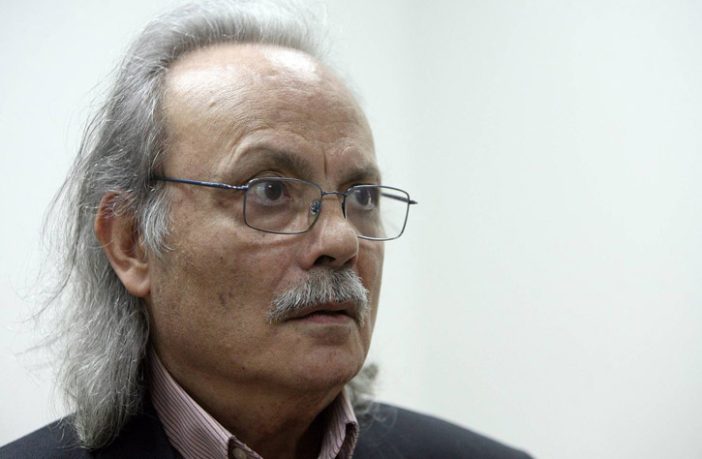

شوقي بزيع – الشرق الأوسط