بدايات الأخوين ترويها العائلة لـ«الشرق الأوسط»

بيروت: كريستين حبيب

المكان: فوّار أنطلياس

الزمان: مطلع ثلاثينات القرن الماضي

الشخصيات: الأب حنّا عاصي، الجدة غيتا، الأم سعدى، الطفلان عاصي ومنصور

المشهد: حنا يعزف على البزق والعائلة مجتمعة حوله تغنّي مع «القبضايات»

أوّل نغم زار آذان عاصي ومنصور الرحباني خرج من بزق الوالد حنّا. لم يكن حنا فناناً ولا الأم سعدى مغنّية، لكنّ صوتها احتضن ما يكفي من رقّة ليأخذ الولدَين إلى الحلم.

وبما أنه لا حلم بلا مخيّلة واسعة، تكفّلت الجدة غيتا بتوسيع «طاقة» الخيال لدى الأخوين. حدّثتهما عن الغرائب و«الغامض»، سقتهما الأساطير والمواسم والفولكلور من نبع حكاياتها، ونقلت إليهما عشق الكلمة خلال جلسات الشعر والزجل و«القرّادي»، رغم أنها كانت أمّيّة.

حضرت الجدّة التي من عينطورة (إحدى قرى المتن الشمالي في لبنان) لاحقاً في أعمال الأخوين، كشخصيةٍ مغنّاة، بعد أن زرعت فيهما بذور التراث: «هالله هالله يا تراب عينطورة يا ملفى الغيم وسطوح العيد… ستّي من فوق لو فيي زورا، راحت عالعيد والعيد بعيد».

حضر كذلك الوالد حنا كشخصيةٍ محوريّة في المسرحيات والأفلام. فحنّا عاصي لم يكن عازف بزق، بل «قبضاي». والقبضايات حينها كانوا قُطّاع طرق من نوع خاص، يوقفون قطاراً عن مساره، يستولون على ما فيه من حمولة قمح ليوزّعوها على الناس في زمن الحُكم العثماني. حنا ورفاقه «القبضايات» استُحضروا لاحقاً في أعمال مثل فيلم «سفر برلك».

حنا الرحباني «أبو عاصي»

بعد أن صدر عليه حكمٌ بالإعدام من قِبَل العثمانيين، هرب حنا عاصي من بيروت واستقرّ على «تلّة الفوّار» في أنطلياس شمال العاصمة. هناك، فتح مقهى سرعان ما صار مقصداً لقبضايات المنطقة وللزوّار من كل البلد، نظراً لسُمعته المستقيمة وللقمته اللذيذة.

وبين «طلبيّة» يوصلانها إلى طاولة، وصحنٍ يقدّمانه إلى زبون، كان ينصبّ تركيز عاصي ومنصور على الأصوات الطالعة من فونوغراف مقهى الفوّار: سيّد درويش وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب…

يهبط المساء فوق أنطلياس، فلا تغفو عيونهما. يصغيان إلى أصوات الليل ويسرحان في خيالهما إلى ما خلف العتمة. يخترعان شخصيات مستوحاة من مشاهداتهما خلال النهار، ويُمَسرِحان الحياة في رأسيهما الصغيرَين.

عاصي ومنصور في سنواتهما الأولى

كيف رسم الأخوان رحباني «طريق النحل»؟

كظلَّين اتّحدا في ظلٍ واحد، مشى عاصي ومنصور تحت شمس الجرود الحارقة يوم قرر الوالد نقل المقهى إلى منطقة الشوير الجبليّة صيفاً. فوق، «صار القمر أكبر» والشمس أقرب. حاول الصبيّان ترويض الوعورة والتآخي مع الطبيعة القاسية، فَلانَ صوّان الجبال، وصدحت أغاني الحصّادين، ورُسمت «طريق النحل».

يستحضر أسامة الرحباني طفولة عمّه عاصي ووالده منصور قائلاً إنهما «كانا يتأمّلان الطبيعة كثيراً، بأسرارها وجمالها وغضبها؛ الأحراش، والضباب، والوديان، والندى، وهجرة الطيور، وتحوّل الفصول…». كانت تمضي ساعتان وهما يراقبان دبيب النمل مثلاً. ويضيف أسامة في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ «إحدى أهمّ نقاط القوة عند الأخوين كانت حسّ المراقبة. يخالطان الصيادين ورُعاة الماعز. يراقبان أهل القرى بشخصياتهم واهتماماتهم… يرصدان مشاكلهم (من قاطع لقاطع)» حول نقل المياه مثلاً. وقد تكرّر هذا المشهد في مسرحية «جسر القمر». «لا شك أن الفقر الذي عاشاه خلال الطفولة أثّر على ما صنعاه»، يقول أسامة الرحباني متابعاً: «لم تكن سنوات حياتهما الأولى ورديّة. ظروف المعيشة القاسية تحكّمت بها. ولاحقاً أظهرا انكباباً متوحشاً على العمل، في انعكاسٍ واضح لتحدّي البدايات».

وعندما حان أوان صبّ الأفكار على الورق في بداية المراهقة، اخترع عاصي مجلّة سمّاها «الحرشاية» ولحقَه منصور بمجلّة «الأغاني». يخطّانهما بالقلم الرصاص ويضمّنانهما شعراً وخواطر ومشاهد مسرحيّة، ثم يدوران بهما على الجيران والأصدقاء ويقرآنهما عليهم في سهرات نهاية الأسبوع، ليعودا يوم الاثنين إلى تحضير عددٍ جديد.

يدخل الكمان إلى البيت الرحبانيّ رغم اعتراض حنّا الذي لم يرغب بالفنّ لولدَيه. ثم ينطلق أول دروس الموسيقى على يد الكاهن بولس الأشقر في دير مار الياس – أنطلياس عام 1938.

عاصي ومنصور المندهشان بآلة الأرغن وبالنوتات الموسيقية، صارا يغيبان عن مساعدة الوالد في دكّانه الجديد، وبالكاد يعودان إلى المنزل. وفي المدرسة والدير كانت البدايات المسرحيّة المتعثّرة، بالتزامن مع انضمام عاصي إلى الشرطة البلدية ومنصور إلى البوليس العدلي الملحق بالأمن العام الفرنسي، بهدف العمل ومساعدة العائلة التي كانت تعاني ضائقة مالية.

زخرت رحلة الشرطيين رحباني بالطرائف، فهما كانا بعيدَين كل البُعد عن عالم السلاح ومَحاضر الضبط والمطاردات وعسكر الانتداب، فأمضيا معظم تلك الفترة في الهروب من الخدمة إلى الحفلات، للعزف أو المشاهدة. غير أنّ هذا لم يَحُل دون تأثّرهما بذاك العالم، فحضرت لاحقاً شخصيات مثل «الشاويش» و«البوليس» في أعمالهما.

بدايات عاصي ومنصور في ذاكرة أختهما إلهام

حلّت سنة 1944 صعبة على عاصي ومنصور مع وفاة والدهما، فصارا المعيلَين الوحيدَين للوالدة، والجدّة، والعمّ، وللإخوة سلوى وناديا والياس وإلهام.

«كنت في الثالثة من عمري يوم رحل الوالد»، تخبر إلهام الرحباني حنّا «الشرق الأوسط». وإلهام هي الشقيقة الصغرى وآخر من بقي من الجيل الرحبانيّ الأوّل. تضيف: «كان عاصي ومنصور بمثابة الأب بالنسبة إلينا. وكانت المسؤولية كبيرة عليهما، لكنهما حملاها بطيبة وكرم وفرح». تستذكر عودتهما من العمل مساءً وهما يخبّئان السكاكر في جيوب بزّة الشرطة، لتوزيعها على الإخوة الصغار. وفي يوم قبض الراتب، كانا يأتيان بالهدايا من ملابس وألعاب وحلوى.

الإخوة رحباني مع الوالدة سعدى

«كانا يخافان علينا كثيراً»، تقول إلهام وتتابع: «الرحلات المدرسية كانت شبه ممنوعة، والحِجّة عند عاصي ومنصور: ماذا لو انقلب الباص المدرسي؟ ماذا لو وقع حادثٌ ما؟… أما عندما كانا يأخذانني إلى البحر، فكان يمسكني كلٌ منهما بيَد وحين تصل المياه إلى ركبتي، يقرران العودة إلى المنزل».

في المقابل، نقل عاصي ومنصور بهجة الفن إلى داخل البيت، فاخترعا مَشاهد للترفيه عن العائلة. وتَصِف شقيقتهما إلهام كيف كانا يقفزان على السرير ويقومان معاً بحركات بهلوانيّة، في صورة لا تغيب عن ذاكرتها.

في تلك الآونة، كانت قد بدأت تتشكّل ملامح الأغنية الرحبانية القصيرة والبعيدة عن المطوّلات السائدة حينها. وتزامناً، تكوّنت المسرحية الغنائية الرحبانية الزاخرة بمشاهد الضيعة اللبنانية والفولكلور. استعان الأخوان بشقيقتهما سلوى غناءً، أما المسرح فكان نادي أنطلياس والجمهور أهالي البلدة من جيران وأصدقاء.

«كانا يؤلّفان في البيت آنذاك، وتفادياً للإزعاج كانا يُجلسانني فوق الخزانة ثم يطلبان من أخي الياس أن يبحث عني، فيحصلان على الهدوء المطلوب»، تتذكّر إلهام مبتسمة.

وبعد المسرحيّات الجوّالة بين أنطلياس والقرى المجاورة، شدّ الأخوان الرحال صوب الإذاعة اللبنانية في بيروت. مغامرة لا تشبه سواها ومعركة إثبات هوية غنائية جديدة كادت تبوء باليأس والفشل. رفض كثيرون أداء أغانيهما المختلفة والطالعة من وعورة الأرض، فأمضى عاصي ومنصور بين 1945 و1948 أياماً صعبة، إنما استفادا خلالها من دروسٍ تلقياها على يد أستاذ الموسيقى الفرنسي بيرتران روبيار، إيماناً منهما بأنّ الموهبة لا تكتمل سوى بالعِلْم.

أما الموهبة والعلم، فاكتملا بصوتٍ فتح أبوابه وشبابيكَه بيتاً للأغنية الرحبانية، وطار بها إلى أوسع المطارح…

كيف دخلت فيروز القلعة الرحبانيّة وصارت الملكة؟

سمّاها الرومي «فيروز»، أما عاصي فسمّاها الملكة. قدّم لها مفاتيح القلعة الرحبانيّة، فصارت هي الزاد الذي يتضاعف به الخير والإبداع والحلم.

كيف دخلت فيروز القلعة الرحبانيّة وصارت الملكة؟

المكان: استوديوهات الإذاعة اللبنانية في بيروت

الزمان: أحد أيام عام 1949

الشخصيات: عاصي الرحباني، حليم الرومي، نهاد حداد

المشهد: حليم يعرّف عاصي على نهاد

بدأت الأيام تمرّ رتيبة متشابهة على عاصي الرحباني. يوزّعها ما بين الخدمة في الشرطة، والتأليف الموسيقي وعزف الكمان في الإذاعة. إلى أن أتى ذلك اليوم الذي اكتمل فيه القدَر الرحباني العظيم.

لم يعلم الموسيقار حليم الرومي أنه، وفي تلك اللحظة من سنة 1949، كان يقدّم لعاصي هديّة العمر. صبيّة في الـ16 تُدعى نهاد حداد تؤدّي الأناشيد ضمن «فرقة فليفل» في الإذاعة اللبنانية. «أنصحك بها للغناء المنفرد»، يقول حليم لعاصي الذي سارع إلى تبنّي ذاك الصوت الفريد.

سمّاها الرومي «فيروز»، أما عاصي فسمّاها الملكة. قدّم لها مفاتيح القلعة الرحبانيّة، فصارت هي الزاد الذي يتضاعف به الخير والإبداع والحلم. ومنذ الأغنية الأولى «حبّذا يا غروب»، لم يغرب صوت فيروز يوماً عن أيام اللبنانيين والعرب.

سكب الأخوان رحباني عبقريّتهما في صوت فيروز المطواع، وهي كانت كثيرة الاجتهاد باعتراف عاصي. تقول في أحد أحاديثها النادرة إنّ «عاصي كان سريع العطاء و(هي) سريعة التلقّي». تذكر بداياتٍ صعبة تعرّضت خلالها أعمالهم للهجوم: «لم نكن محبوبين لكن الوضع لم يَطُل. لم نهتم كثيراً بما يقال رغم قسوته… مشينا وكمّلنا الطريق».

أتت أغنية «عتاب» لتشكّل أولى محطات التحوّل في رحلة الأخوين وفيروز. أحبّها المستمعون كما أحبوا البرامج الإذاعية التي انكبّ عاصي ومنصور على إنتاجها، والشخصيات التي اخترعاها مثل «سبع ومخّول».

«لمّا بلّشنا عاصي وأنا، كنا اثنين عم نتهدّى ببعض حتى نوقف بوجه الشمس والأعاصير الاجتماعية والفكرية»، يقول منصور الرحباني الذي فتح وشقيقه، الصدر والفكر والآذان واسعة أمام «شبابيك الحضارة» وكل الموجات والأنماط الموسيقية.

مضت السنوات الأولى على نغمات «يا غزيّل»، و«مشق الزعرورة»، و«بَعدَنا»… وصوت فيروز الذي يكبر ويتّسع ويحلو أغنية تلو الأغنية.

«وجد الأخوان في فيروز مُلهِمَتَهما»، يقول أسامة الرحباني لـ«الشرق الأوسط». ما زال رغم مرور السنوات، ينظر بدهشة إلى ما حقّقه الثلاثي الرحباني: «أفرح أنّ هؤلاء الثلاثة التقوا وصنعوا تلك الأسطورة».

سيّدة «غير شكل» دخلت البيت الرحباني

في فيروز، وجد عاصي رفيقة الدرب فتزوّجا سنة 1955، صارت رسمياً ابنة البيت الرحباني واحتضنتها أم عاصي بطيبة وبَصيرة. تتذكّر إلهام الرحباني، قول والدتها: «هذه المرأة (غير شكل). هي موهبة عظيمة وسيّدة عاملة. على جميع مَن في البيت التعامل معها بهدوء وعدم إزعاجها».

وتضيف إلهام في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنّ «فيروز كانت وما زالت أمراً مُنزَلاً بالنسبة إلينا. قدّرنا ظروفها وظروف أخوَينا التي فرضها العمل».

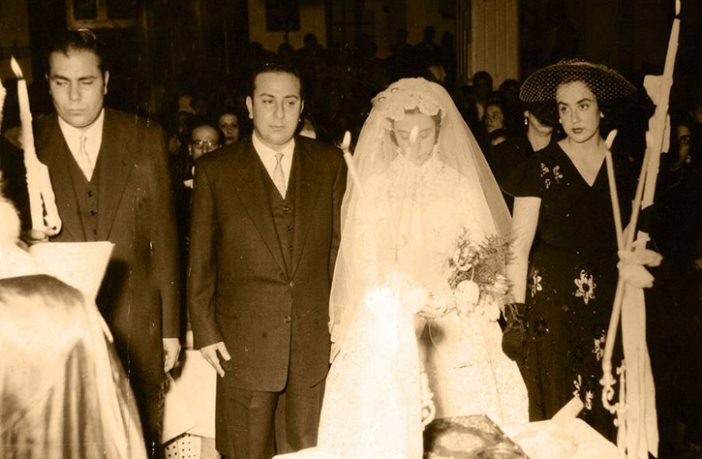

زفاف فيروز وعاصي الرحباني

لدى سؤالها عمّا إذا تسبب وهجُ فيروز بغيرة فتيات العائلة، تجيب إلهام الرحباني: «لقد أغرقَنا عاصي ومنصور بعاطفتهما فلم نشعر يوماً بأننا مغيّبات. غنّينا ورقصنا على مسرحهما وساعدناهما قدر الإمكان، لكن في النهاية نحن واقعيّات؛ هما وفيروز أصحاب الموهبة ولسنا نحن».

أنجب عاصي وفيروز أغنياتٍ كثيرة وأربعة أولاد: زياد، وهَلي، وليال، وريما. وبين الأمومة والمجد، مشت فيروز درباً لم تكن مقمرة ولا مطرّزة بالورد دائماً، فالعمل مع عاصي كان صعباً. تقول في وثائقي «كانت حكاية» من إخراج ابنتها ريما الرحباني، إنّ «عاصي كان ديكتاتوراً ومتطلّباً وقاسياً وصعب الإرضاء في العمل… كانت لديه سُلطة رهيبة والكل يخافه». ورغم سطوته تلك، كان مذهولاً بصوت فيروز وهي مذهولة «بصوَره ومطارحه. دخلت إليها وما استطاعت الخروج منها. صارت هي عالمها».

لم يعرف الأخوان الراحة يوماً. بين الأغاني، والبرامج الإذاعية، والمسرحيات، والمهرجانات، والأسفار، والأفلام، لم يجِدا موعداً لإجازة أو استجمام. كانا دائمَي العمل والقلق. حتى طاولة الطعام في منزل الوالدة حوّلاها إلى خشبة يصبّان فوقها أفكارهما ونغماتهما. «كانت أم عاصي قديرة. فتحت البيت لهما ولأصدقائهما من أدباء وموسيقيين»، تخبر إلهام الرحباني «الشرق الأوسط».

عاصي ومنصور مع الوالدة سعدى

لاحقاً، انتقلت «الشلّة الرحبانيّة» مع عاصي ومنصور إلى شارع بدارو في بيروت، حيث مكتبهما الذي شهد على ولادة أهم الأعمال، وعلى نقاشاتٍ فكرية وفنية كانت تبدأ صباحاً ولا تنتهي قبل هبوط الليل.

يقف أسامة الرحباني مذهولاً أمام إنتاج عمّه ووالده الغزير مع فيروز: «عندما أحاول إحصاء كل أعمالهما وفيروز، والسرعة التي كانوا ينجزون بها، أصاب بالدهشة. كانا ينزلان إلى المكتب عند الـ8 صباحاً ولا يعودان قبل الـ8.30 مساءً، هذا إن لم يكن لديهما تسجيل في الاستديو ليلاً». وبين الفكرة والنغمة، وبين نصٍ مسرحي وقصيدة غنائية، موعدٌ يومي مع الغداء، فيتحوّل المكتب إلى «مطعم الأخوين» وحول المائدة رفاق «الشلّة»: سعيد عقل، وجورج شحادة، وعبد الله الأخطل، ورفيق خوري، وجورج سكاف، وجورج إبراهيم الخوري، وغيرهم من أهل الأدب والفن والإعلام.

تمارين الفرقة مع عاصي عازفاً على البزق

الرحابنة على موعدٍ مع الزمن الجميل

بين الـ1957 والـ1972، بدا الزمان الهانئ في لبنان متأهّباً لاحتضان الرحابنة وكانت الأرض خصبة لصناعة الفن. «كان المناخ في بداياتنا ملائماً لبروز ظاهرة الرحابنة وفيروز… الجوّ العام في حالة تعطّش للثقافة والأبواب الإنتاجيّة مفتوحة»، على حدّ قول منصور الرحباني.

يتذكّر الفنان جوزيف عازار في حوار مع «الشرق الأوسط» تلك المرحلة، مستحضراً شخصياتٍ ألبسَه إياها عاصي ومنصور: «في (جسر القمر) ضمن مهرجانات بعلبك، كنت صالح ابن مختار القاطع، ثم قدمت شخصية (هَولو) في (الليل والقنديل)»، أما الدور الذي ما زال يسكن الذاكرة الشعبية فهو راجح في فيلم «بياع الخواتم».

بتواضعٍ لا يحترفه سوى الكبار، يقول عازار: «دخل عاصي ومنصور التاريخ من الباب الواسع، ونحن دخلنا معهما من «الطاقة». كان لي شرف الانتماء إلى تلك المدرسة العظيمة، لا بل الجامعة التي تعلّمنا فيها النظام وشهدنا على العبقريّة». وعازار لم يعاصر الجيل الرحباني الأول وفيروز فحسب، بل كل النجوم الرحبانيين، كوديع الصافي، وصباح، ونصري شمس الدين، وأنطوان كرباج، وفيلمون وهبي، وإيلي شويري، وهدى، وجوزيف ناصيف، ووليم حسواني، وملحم بركات، وجورجيت صايغ…

الرحابنة يحيون مهرجانات بعلبك (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

بريشة من أجنحة البلابل والحساسين، رسمَ الرحابنة وطناً جبالُه من غيمٍ أزرق لا تطالُها أيادي الأعداء. زرعوا في مخيّلة اللبنانيين كروماً من اللؤلؤ وحقولاً تنبت فيها المحبّة. ليست تلك الصورة سوى انعكاسٍ لولَعِهم بلبنان. قال عاصي في حديث إذاعي مرّة: «ربينا في قرية بين الكروم والزارعين. تربطنا صِلات بالناس الطيّبين وببيوتهم. بلدنا جزء منّا وأرضه أمّنا الحقيقية».

امتدّت الحالة الرحبانيّة تلك إلى البلاد المجاورة، فغنّوا الأوطان العربية وشعوبها التي تبنّتهم وفتحت لهم مسارحها والقلوب. أما ذاك الوطن الرحباني «الزغيّر ووسع الدني»، فرفض الرحابنة أن يُلاموا على اختراعه. «حلمنا بوطن. وطننا حق وعدالة وخير وجمال. وطننا واقعي ويمكن أن يتحقق عندما يأتي ناس جيّدون إلى الحكم». حتى آخر أيامه، ظلّ منصور الرحباني يردّد تلك الفكرة.

من عز عطائه، سرق المرض عاصي عام 1972. ومن عز توهّجه، سرقت الحرب لبنان (1975). كما لو أنّ الحزن ضرب موعداً مزدوجاً مع البيتَين اللبناني والرحبانيّ. عاد عاصي من غيبوبته الموقّتة ليشاهد اللبنانَ الرحباني الأخضر يحترق وقمره يغيب خلف التلال.

«بدايات صعبة» واجهت فيروز لدى دخولها القلعة الرحبانيّة

لم يعلم الموسيقار حليم الرومي أنه في سنة 1949، كان يقدّم لعاصي الرحباني، هديّة العمر. صبيّة في الـ16 تُدعى نهاد حداد تؤدّي الأناشيد ضمن «فرقة فليفل» في الإذاعة اللبنانية. «أنصحك بها للغناء المنفرد»، يقول حليم لعاصي الذي سارع إلى تبنّي ذاك الصوت الفريد. سمّاها الرومي «فيروز»، بينما سمّاها عاصي، الملكة. قدّم لها مفاتيح القلعة الرحبانيّة، فصارت هي الزاد الذي يتضاعف به الخير والإبداع والحلم. ومنذ الأغنية الأولى «حبّذا يا غروب»، لم يغرب صوت فيروز يوماً عن أيام اللبنانيين والعرب.

سكب الأخوان رحباني عبقريّتهما في صوت فيروز المطواع، وهي كانت كثيرة الاجتهاد باعتراف عاصي. تقول في أحد أحاديثها النادرة إنّ «عاصي كان سريع العطاء و(هي) سريعة التلقّي». تذكر بداياتٍ صعبة تعرّضت خلالها أعمالهم للهجوم: «لم نكن محبوبين لكن الوضع لم يَطُل. لم نهتم كثيراً بما يقال رغم قسوته… مشينا وكمّلنا الطريق».

«وجد الأخوان في فيروز مُلهِمَتَهما»، يقول أسامة الرحباني لـ«الشرق الأوسط». ما زال رغم مرور السنوات، ينظر بدهشة إلى ما حقّقه الثلاثي الرحباني: «أفرح أنّ هؤلاء الثلاثة التقوا وصنعوا تلك الأسطورة».

سيّدة «غير شكل» دخلت البيت الرحباني. في فيروز، وجد عاصي رفيقة الدرب فتزوّجا سنة 1955، صارت رسمياً ابنة البيت الرحباني واحتضنتها أم عاصي بطيبةٍ وبَصيرة. تتذكّر إلهام الرحباني، قول والدتها: «هذه المرأة (غير شكل). هي موهبة عظيمة وسيّدة عاملة. على جميع مَن في البيت التعامل معها بهدوء وعدم إزعاجها». وتضيف إلهام في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنّ «فيروز كانت وما زالت أمراً مُنزَلاً بالنسبة إلينا. قدّرنا ظروفها وظروف أخوَينا التي فرضها العمل».